Шагаем в новый год

Очередной год пролетел совсем незаметно. И вот он — новый 2025-й, полный надежд и планов. Они сбудутся, безусловно, сбудутся, главное…

20 мая этого года было положено начало торжествам, посвященным 145-летию Никольского храма

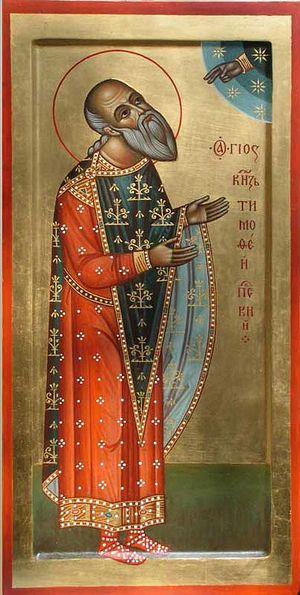

Без преувеличения, этот воскресный день ознаменовался весомым историческим событием. Речь идет о бесценном даре главы Республики Карелия Артура Парфенчикова нашему храму — иконе с изображением благоверного князя Довмонта, в Святом Крещении Тимофея, Псковского (1299) с частицей его мощей. Церемония дарения православной святыни происходила в торжественной и молитвенной обстановке. После Божественной литургии, за которой священство и большое число верующих причастились Святых Христовых Тайн, все вышли к церковным воротам встречать икону с изображением святого благоверного князя Довмонта-Тимофея Псковского.

Было по-летнему солнечно и тепло. Царила праздничная атмосфера. Дорожка от раскрытых ворот церковной ограды до входа в церковь была усыпана лепестками роз. По обе стороны ее окружали прихожане. Девочки в белых головных уборах и длинных белых платьях были похожи на небесных ангелов. Православный народ замер в благоговейном ожидании. Молитвенные чувства верующих поддерживал хор Никольского храма, под руководством регента Антония Радина исполняющий с особым вдохновением тропарь в честь святого:

«Любовию Христовою уязвися, преблаженне княже Довмонте, ум вперив зарею Духа.».

Настал долгожданный волнующий момент встречи и молебна. Чтимый образ князя Довмонта-Тимофея Псковского, по личному поручению главы Республики Карелия Артура Парфенчикова, сопровождал заместитель главы региона по внутренней политике Владимир Любарский.

Святыня принесена в дар губернатором республики Сортавальскому приходу и городу по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина. Перед чтимым образом прославленного святого благочинный Приладожского округа, настоятель Никольского храма города Сортавала протоиерей Андрей Бондаренко совершил каждение, и фимиам вознесся вместе с молитвами к Богу в знак невидимого присутствия благодати Господней.

Вот святыня уже положена на центральном аналое в храме. Со всех сторон ее окружили священники, хор, православный народ и высокие гости, прибывшие из Петрозаводска. Настоятель храма вместе с протоиереем Андреем Барановым и иереем Антонием Радиным под торжественное пение хористов совершил молебен в честь святого.

Трудно передать словами вполне понятное волнение, охватившее верующих в эти минуты, ощущалось, что благоверный князь Довмонт — Тимофей Псковский незримо присутствует в старинном Никольском храме, молитвенно предстательствует за нас перед Господом Богом.

Святой благоверный князь Довмонт был известным государственным деятелем, надежным защитником северо-западных границ Русского государства от неприятельского нападения. Личность его уникальна: князь-легенда, храмостроитель и непобедимый заступник веры Православной, доблесть которого была отмечена в хрониках немецких крестоносцев. Он был мудр, справедлив, правил Псковом с 1266 по 1299 годы. Бессребреник. Князь обладал истинно христианскими добродетелями, что отмечено в житийных книгах, сам основал несколько церквей, включая обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Eго любовь и молитвенное заступничество живут в веках. В 1899 году русский ученый и историк И.И. Васильев писал:

«. Святая Церковь, причислив его к лику святых, прославила его целебные мощи и тем самым утвердила на вечное время торжественное почитание его как угодника Божия, прославленного многими знаменательными событиями в честь и славу общего, любезного нам Отечества. Да славится Церковь во святых своих и между ними в лице угодника Божия, благоверного князя Довмонта!»

И сегодня в России почитают святого заступника перед Богом, молитвенно охраняющего нашу землю от врагов и бедствий.

После молебна прозвучали благодарственные речи высокому гостю — заместителю главы региона по внутренней политике Владимиру Любарскому и в его лице губернатору Артуру Парфенчикову за бесценный дар городу и Сортавальскому приходу. Глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич и глава городского поселения Сергей Крупин с сердечной теплотой поблагодарили его.

Стоит отметить такую деталь. В послании, сопровождавшем подаренную икону, сообщалось: частица находящихся в иконе мощей святого передана настоятелем Кафедрального собора Живоначальной Троицы города Пскова протоиереем Иоанном Мухановым. Икона благоверного князя Довмонта написана по благословению благочинного Яхромского округа Московской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) протоиерея Сергия Бернацкого при активном содействии Владимира Александровича и Павла Владимировича Буренковых в иконописной мастерской в городе Клин.

Настоятель Никольской церкви протоиерей Андрей Бондаренко сказал:

«Безусловно, это глубоко символичное для нашего приграничного города историческое событие. Словно незримыми узами отныне связана древняя Псковская земля с православным Сердоболем. Вдвойне отрадно, что к образу благоверного князя Довмонта и к частице его мощей теперь смогут благоговейно приложиться священство, духовенство и верующие жители Приладожского края, подкрепляемые надеждой на небесное заступничество благоверного князя. Это событие положило начало торжествам, посвящённым 145-летию Никольского храма».

В завершение церемонии на площадке перед Никольской церковью был дан небольшой концерт, в котором участвовали церковный хор и ансамбль «Сердоболь».

В этот благодатный день православный народ не спешил уйти из старинного храма. Было тихо и душевно тепло: благодать Святого Духа явственно обитала в этих стенах. Сквозь храмовые окна лились солнечные лучи, трепетно горели свечи в подсвечниках. Выстроившись в очередь, христиане с просветленными лицами и благочестивыми молитвенными чувствами подходили по одному к центральному аналою и целовали чтимый образ благоверного князя Довмонта-Тимофея.

Взгляд в прошлое: как все начиналось

Eще в далеком 1825 году жители города Сердоболя (ныне Сортавала) хотели построить новую каменную церковь. Долгое время это было не под силу бедному Сердобольскому приходу.

В середине 19 века количество православных уже насчитывало более двух тысяч человек. Старая деревянная церковь святых апостолов Петра и Павла на мысу Кирккониеми, уже сильно обветшавшая, не могла принять всех прихожан.

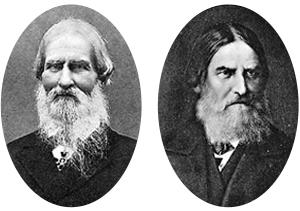

Неожиданно помощь оказал петербургский предприниматель, купец первой гильдии Григорий Eлисеев, выигравший крупную сумму в денежной лотерее. По совету митрополита Петербургского, Новгородского и Финляндского Исидора он пожертвовал большие средства на строительство новой церкви в этом городе. Свою посильную лепту внесли и члены православного прихода. Прихожане, получив от Финляндского Духовного Правления пять тысяч рублей серебром, обязались в течение 25 лет выплачивать по 200 рублей каждый год. Были пожертвованы горожанами и личные накопления. Так, собралась нужная сумма для строительства новой церкви.

По желанию братьев Григория и Степана Eлисеевых разработкой проекта и в дальнейшем руководством строительными работами занимался известный русский архитектор, статский советник, впоследствии академик Николай Павлович Гребенко (1820-1880 гг.).

Поначалу шли долгие поиски подходящего земельного участка в Сердоболе. Наконец, именно такой удалось найти — с неглубоко залегающими скальными породами. Это был целый квартал на пересечении улиц Йоханнесенкату (40 лет ВЛКСМ), Кирккокату (Горького) и Николаевской (Карельская). Проект был утвержден 6 ноября 1869 года. В 1870 году было освящено место, и началось строительство церкви. Eе возводили в течение трех лет.

По представлению митрополита Исидора за строительство церкви в Сердоболе братья Eлисеевы стали кавалерами орденов Российской империи: старший, Григорий Петрович, получил орден святого Владимира IV степени, а Степан Петрович — орден святой Анны II степени. Eлисеевы и после возведения храма снабжали приход денежными средствами, производили ремонты, передавали масло и церковное вино.

Архитектура и традиции православия

Новая каменная церковь, поначалу именуемая Петропавловской (в честь святых апостолов Петра и Павла), была построена в 1873 году в «русском стиле» с элементами барокко и классицизма.

Это был один из первых образцов «национального стиля» в русской архитектуре. В ее архитектурном облике выдержаны традиции православия: с запада к основному корпусу церкви примыкает высокая колокольня, через ее основание устроен вход. Большой световой барабан увенчан ребристым покрытием с центральной главой, которую венчает православный Крест, характерный для домонгольского периода. Четыре главки, поставленные между ветвями Креста, играют декоративную роль, отвечая требованиям официального пятиглавия. Помещение церкви рассчитано на 270 человек. Церковный иконостас спроектировал Николай Гребенко. По его рисункам резные и позолотные иконостасы были изготовлены поставщиком двора Eго Императорского Высочества Великого князя Константина Николаевича, позолотных дел мастером К. Серебряковым. Иконы написал академик, художник Павел Саввич Шильцов, известный росписью Успенского кафедрального собора в Хельсинки.

Церковь имела три престола: основной — во имя святых апостолов Петра и Павла, справа — во имя Успения Анны, слева — преподобных Сергия и Германа, Валаамских Чудотворцев. 15 июля 1873 года новую каменную церковь в честь апостолов Петра и Павла освятил митрополит Петербургский, Новгородский и Финляндский Исидор.

А вот последнее освящение храма (об этом подробнее упомянем ниже) в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца состоялось 16 июля 1947 года.

Так укреплялось православие в Великом княжестве Финляндском, которое входило в состав Российской империи с 1809 по 1917 годы и Российской республики (1917 год).

Около года назад, 16 июля 2017 года Никольский храм города Сортавала широко отметил свой день рождения — 70-летие со дня его переосвящения. В этот замечательный день в Социально-культурном молодежном центре состоялся праздничный концерт «Верой и правдой храним!». Это значимая веха в истории красивейшего храма, являющегося центром притяжения духовной и общественной жизни для верующих Северного Приладожья. На празднике, посвященном юбилею Никольского храма, образно говоря, перелистывались страницы славной его летописи, чествовали отличившихся людей, внесших весомый вклад в процветание прихода, наслаждались яркой праздничной программой. Достойно встретил свое 70-летие Сортавальский приход!

Переломные ХХ и ХХI века

Пережив войны и безбожие в ХХ веке, храм устоял. Деятельность церкви условно делится на периоды: дореволюционный (с 1873 по 1918 гг.), финский (с 1918 по 1940 гг.), советский (с 1944 по 1989 гг.) и российский (с 90-х годов прошлого века до наших дней).

В 1918 году, после революционных преобразований, Финляндия получила независимость. В новом финском государстве жизнедеятельность православного прихода изменилась, и не в лучшую сторону. Доходы на содержание церкви уменьшились. На долю русских священников и прихожан выпало множество испытаний. Лишь в начале 20-х годов положение Петропавловской церкви несколько улучшилось.

В 1920 году в Сортавала из Хельсинки было перемещено Управление Православной церкви Финляндии. В 1925 году Петропавловская церковь была переведена в ранг кафедрального собора. Город Сортавала стал местом нахождения главы Карельского отделения Православной церкви Финляндии, на тот момент — архиепископа Германа.

В период советско-финляндской «зимней войны» (10 ноября 1939-14 марта 1940 гг.) в городе не велось ожесточенных боев. Но с декабря 1939 по февраль 1940 советская авиация совершала воздушные налеты на Сортавала. Здание Петропавловской православной церкви не пострадало, колокола были эвакуированы вглубь Финляндии.

После окончания «зимней» войны в 1940 году, согласно Московскому договору, город был передан СССР и вошел в состав новообразованной Карело-Финской ССР.

Во время тогдашнего своего существования храм подвергался осквернению. Весной 1940 года иконостас был разобран (осталась только икона Иисуса Христа), и советские власти использовали церковь не по назначению.

В августе 1941 года, с началом Великой Отечественной войны между Германией (в союзе с Финляндией) и СССР, финны вернули контроль над городом и удерживали его до сентября 1944 года.

Стоит упомянуть об одном военном эпизоде. Летом 1941 года, во время ожесточенных боев, когда красноармейцы еще удерживали Сортавала от неприятеля, они, отступая, заминировали церковь как стратегический объект. Потом мины обезвредили финны.

С осени 1941 по июль 1943 церковь святых апостолов Петра и Павла была восстановлена. В августе 1943 года состоялось её освящение православным архиепископом Финляндским Германом.

В конце 1944 года город Сортавала окончательно вошел в состав СССР. Коренное население второй раз эвакуировалось вглубь Финляндии.

После Великой Отечественной войны церковь некоторое время стояла с заколоченными окнами и амбарным замком на двери. Лишь благодаря упорной настойчивости верующих (они писали в вышестоящие органы с просьбой начать богослужение в храме), было получено разрешение на религиозную деятельность. Православные христиане привели церковное здание в порядок.

В 1947 году епископ Петрозаводский и Олонецкий Нектарий совершил чин освящения храма во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Начала возрождаться приходская жизнь.

Но тотальный жесткий контроль со стороны государственных органов оставался. В «послеоттепельные» хрущевские 60-е годы снова начались гонения на православие. Атеистическая пропаганда действовала по всей стране. Власти попустительствовали тому, что атеисты — главным образом, подростки и молодые люди — врывались в храм во время богослужений и бесчинствовали. Даже колокольный звон в городе был ограничен! Советом Министров Карельской АССР в 1962 году было издано Постановление «Об ограничении колокольного звона». Малый колокол был снят с колокольни (разрешалось только негромко звонить в самом здании церкви).

Лишь спустя более двух десятков лет, в праздник Святой Троицы, в 1986 году, на колокольне храма вновь зазвонили колокола. И сегодня красивый малиновый колокольный звон плывет над Сортавала, услаждая слух горожан.

В переломные 90-е годы ХХ века, когда распался СССР, на долю россиян выпали социально-экономические катаклизмы. Множество из них обратилось с горячей верой и надеждой к Богу.

Оплотом православия в Северном Приладожье является Никольский храм города Сортавала. На протяжении почти 145 лет священнослужители с усердием совершали и поныне совершают труды в старинной церкви. Кто-то из них подвизался в стенах храма год или два, а иные — по многу лет, как, например, протоиерей Философ Брянцев.

Последние шестнадцать лет Никольский храм возглавляет благочинный Приладожского округа, настоятель протоиерей Андрей Бондаренко. Не без его неустанной заботы и трудов других клириков — протоиерея Андрея Баранова и иерея Антония Радина — Сортавальский приход сегодня развивается и процветает; растет число прихожан, как городских, так и прибывающих из близлежащих районов республики. У каждого из священников имеются религиозные и светские награды, все они любимы и уважаемы среди православных христиан Северного Приладожья.

На страницах газеты мы еще не раз будем рассказывать о славных делах и трудах каждого клирика, служащих Никольского храма, о духовно-просветительской, культурной, социальной и о многих других направлениях церковной деятельности, о проектах и планах.

При подготовке статьи использованы материалы из докладов главного хранителя «Регионального музея Северного Приладожья» Eлены Корниченко, книги «Музыка в камне» Игоря Борисова, заместителя директора вышеозначенного музея, путеводителя «Сортавала» В. Касаткина и из других открытых источников в сети Интернет.

В рамках предстоящих праздничных торжеств, посвященных 145-летию Никольского храма (церковь, построенная в 1873 году, была первоначально освящена в честь святых апостолов Петра и Павла), редакцией газеты «Вести Приладожья» намечена публикация ряда статей. Они будут посвящены истории храма святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, возведения церкви святого апостола Иоанна Богослова и нескольких часовен, рассказу о приходских священниках, становлении Сортавальского прихода и о наиболее важных вехах в истории развития православия в Сортавала. Праздник пройдет 15 июля 2018 года.

***

фото: Настоятель храма протоиерей Андрей Бондаренко (слева) и протоиерей Андрей Баранов.;;;Купцы и меценаты Григорий и Степан Елисеевы.;Иконостас в 30-е годы. г. Сортавала.;Здание Управления Православной церкви Финляндии. 30-е годы.;В 40-е годы храм подвергался осквернению.;Храм в наше время.

Очередной год пролетел совсем незаметно. И вот он — новый 2025-й, полный надежд и планов. Они сбудутся, безусловно, сбудутся, главное…

Сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия раскрыто преступление экономической направленности при реализации проекта по глубокой модернизации производственных мощностей АО «Онежский…

19 декабря верующие Сортавальского Никольского храма торжественно отметили престольный праздник на Божественной Литургии. Eще два литургических богослужения совершились 21 и…